环保条例的修订幅度很大,很多改动后果严重,会对环境监管和责任认定造成什么影响?我们仔细看看。

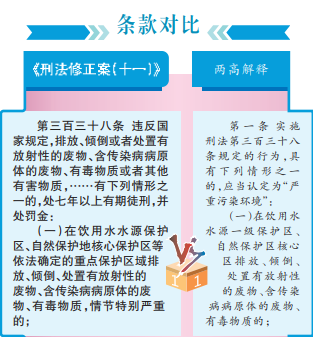

保护区域扩展

两高解释里,符合条件的保护区域只有饮用水水源一级保护区和自然保护区核心区这两种。但修正案把范围扩大到依法认定的重点保护区域,比如饮用水水源保护区,不再只限于一级保护区。比如在实际环保执法时,以前非一级水源保护区的监管可能不够到位,现在都包含在内,保护范围更宽,能更有效地保护水资源。

特别重要的区域通常包含那些与饮用水水源地核心地带、自然保护区中心区域相似或相近的,依照法律规定清晰界定的范围。这样的做法能够确保那些以往可能存在管理空白的区域,同样享受严密守护,例如某些最新划定的生态功能区域,能够有效避免环境污染和生态破坏。

自然保护地概念引入

新方案提出了自然保护区这一理念,将原先“两高解释”中提及的“自然保护区核心区”调整为“自然保护地核心保护区”。这一调整拓宽了对于自然生态系统核心地带的守护范围,诸如一些新划定的自然公园核心地带也包含在内。

过去对那些非核心保护区但具有重要生态价值的区域,监管措施不够到位。如今随着自然保护地核心保护区的范围扩大,能够为更多珍稀动植物的生存环境提供保障,有助于维护生态系统的稳定。

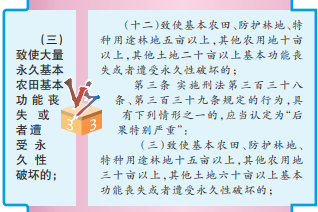

永久基本农田量刑加严

修正案明确,永久基本农田若其主要用途完全丧失或被永久损坏,将按最重刑罚标准处罚。以往对此类情况的处罚较为宽大,如今提高了适用门槛。举例来说,在城市附近,过去有些公司非法征用永久基本农田,今后此类行为将受到更严厉的制裁。

这项条款能够有效阻止对永久性耕地的损害,维护国家的粮食供应稳定。由于永久性耕地是国家粮食制造的关键资源,维护它们至关重要。

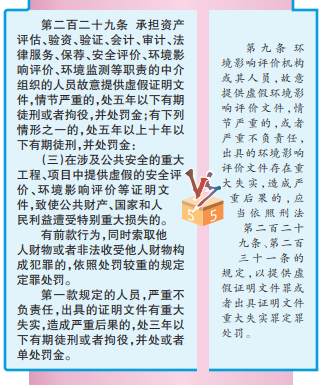

环评机构概念统一

几部法律包括《环境保护法》对环评机构有不同说法,其实都是指代一个类型的人。修正案用了“负责环境影响评价工作的中介机构”这个说法,是为了和过去的规定保持一致。以前不同的说法容易让人搞不清楚,现在统一了概念,方便大家明白也方便执行。

现阶段,无论是最高法与最高检的阐释,还是相关的修订文本,均未明确界定项目发起者独立实施环境影响评估所需承担的刑事后果。《环境影响评价法》明确了项目发起者和委托者的义务,不过,该修订文本是否会对今后的环评文件制作方式产生影响,目前尚不明确。

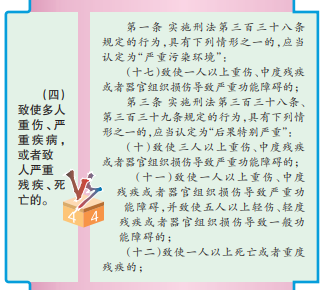

环评造假后果明确

在涉及公共安全的重大工程、项目中,如果提供不实的环评文件,导致公共财产、国家和人民利益蒙受特别重大的损失,那么这种行为将被判处五年以上十年以下的有期徒刑,作为适用情形。过去,对于环评文件“造假”的后果,通常表述为“严重破坏生态环境”,而现在则更加明确地指向了实际发生的损失。

这项规定促使环评单位更加小心,不会随便弄虚作假。在大型公共工程建设方面,不实的环评会造成严重的国有资产损耗,因此新规能够发挥更大的震慑效果。

监测数据责任明确

最高法和最高检的说明没有解决遗留事项,具体是指非关键位置的单位更改、伪造检测信息,以及核心排污者修改、伪造人工检测信息的情况,没有规定相应的刑事处罚措施。实际操作中,有些弄虚作假的情况在检测记录里没有显示出来。

以前环境保护部门有发布过相关措施,里面提到了一些不诚实的行为,比如在国家级自然保护区里开垦土地、进行开发或者建造房屋,这种行为可能触犯法律,同时环境监测数据造假和自然保护区违规行为的责任也得到了更清晰的说明。

各位觉得这份环境法律条文的改动,在现实生活中究竟能带来多少生态效益呢?请大家踊跃留言、点个喜欢、转发这篇文章。